この記事では2022年に技術士一次試験機械部門を受験する方向けに受験から合格するまでの過程を解説しています。

- 技術士って何?

- 技術士一次試験を受けるメリットは何?

- どのように勉強をすればいいの?

このような疑問を持っている方はぜひ読んでみて下さい。

技術士一次試験試験の概要を解説

そもそも技術士とは何か

技術士とは文部科学省が管轄している技術者の国家資格です。

技術士会のホームページには技術士制度とは以下のように定義されています。

技術士制度は科学技術に関する技術的専門知識と高等の専門的応用能力及び豊富な実務経験を有し、公益を確保するため、高い技術者倫理を備えた、優れた技術者の育成

とても難しく書かれていますが簡単に言えば、技術力・高い倫理観・仕事で成果を出すマネージメント能力、これらの能力を国が認めたという証明制度です。

技術者が取得できる資格の中で最高難易度の資格になっています。

機械設計者であれば技能士や機械設計技術者試験も有名ですが難易度は技術士の方が上です。

またこれらとの違いで言えば、技能士や厚生労働省が管轄している資格で技術と言うより技能があるかどうかを証明するための資格です。

技術士が管理者向き(ホワイトカラー)、技能士が現場向き(ブルーカラー)です。

機械設計技術者試験は一般社団法人の「日本機械設計工業会」が実施する民間の資格試験であり国家資格ではありません。

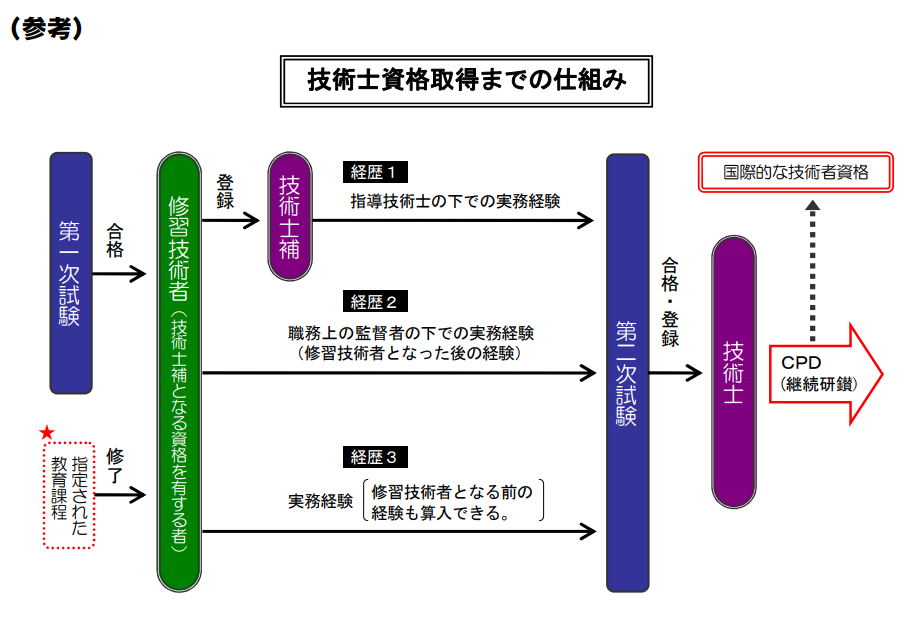

そして技術士になるための技術士試験を受験するためには技術士一次試験に合格し技術士補になっておく必要があります。

技術士補になって実務経験を積んで初めて技術士の受験資格が与えられます。

ただしJABEEの認定課程を修了した方は実務経験のみで技術士試験を受験することができます。

詳しくは技術士会のホームページに記載がります。

引用元:技術士会ホームページ

技術士になるメリット

技術士になるには簡単ではありませんがその分大きなメリットもあります。

技術士を名乗ることができると社会的信用が一気に上がります。

機械設計者を含めて技術者というのは医師などの独占業務資格とは違い、資格がなくても業務をすることができます。

そのため他の技術者との差別化が難しく、収入が上がりにくい職種です。

しかし技術士を取得することにより会社内外から一目置かれるようになり、年収の交渉場面で優位に働きます。

”技術士がいる会社”というだけで会社としての価値が上がるからです。

また独立開業を目指す人にとっては技術士取得は必須と言えます。

今の時代は大企業に在籍していたからという理由だけで個人で仕事を受けることが難しいです。

その代わり、技術士の看板は国家資格ですので誰からでも信用を受けることができコンサル等の仕事の受注につながります。

技術士になれば技術士同士の横のつながりもできるので個人で仕事を受ける際のやり方、開業方法について教えてもらえるチャンスも多くなるでしょう。

技術士になって独立する方法についてはこちらの本で詳しく解説されています。

技術士補になるメリット

技術士一次試験を突破し技術士補になる最大のメリットは技術士試験の受験資格を得ることができる点です。

技術士一次試験は年齢、学歴、実務経験を問われず誰でも受験することができるので学生や社会人数年目の若手の方でも挑戦できます。

その他のメリットとしては技術者としての自分の自信につながることです。

技術士一次試験の専門科目では4力学の知識を問う問題が出題されるのでこれができるようになれば技術者としての最低限の知識は身についているという事になるからです。

4力学とは

- 材料力学

- 機械力学

- 流体力学

- 熱力学

以上の4つを指し、機械設計者や機械系のエンジニアであれば必須の知識。

工学系の学校(工業高校、高専、工学部)では必修科目になっていることが多い

技術士一次試験を受験するメリットについてはこちらで詳しく解説しています。

技術士一次試験の難易度

技術士一次試験の難易度は大学の工学部の定期試験レベルです。

合格率は毎年50%前後なのでしっかりと勉強すれば合格することができます。

ちなみに技術士試験の合格率は10%前後と大変難しく、何年も掛けて技術士に合格する方もいます。

技術士一次試験の出題方式は全てマークシートの選択式で記述式ではないのも、合格率が高い要因でもあります。

2021年に私が受験した時の難易度についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

技術士一次試験の出題内容

技術士一次試験は部門ごとに分かれており、受験する部門により当然ですが問題内容も違います。

機械設計者の大多数は”機械部門”を選択すると思います。

ちなみにですが技術士または技術士補になった場合は技術士の○○部門に合格したと名乗る必要があります。

機械部門に合格しても化学部門の技術士は名乗れませんのでご注意下さい。

出題内容ですがまず全部門共通の基礎科目と専門科目があります。

基礎科目は5つの分野に分かれており、各分野6問出題されその内の3問を選びます。

計15問を選択し8問正解すれば合格です。

出題される分野は以下の5つです。

- 設計・計画に関するもの(設計理論、システム設計、品質管理等)

- 情報・論理に関するもの(アルゴリズム、情報ネットワーク等)

- 解析に関するもの(力学、電磁気学等)

- 材料・化学・バイオに関するもの(材料特性、バイオテクノロジー等)

- 環境・エネルギー・技術に関するもの(環境、エネルギー、技術史等)

適正科目で出題される内容は基礎科目や専門科目で問わるような知識ではありません。

技術者としての常識を問題にしています。

15問出題されそのうちの8問正解すれば合格です。

専門科目は4力学の知識について出題されます。

35問出題され、その内の25問を選択し13問以上正解することで合格です。

基礎科目、適正科目、専門科目全て合格することにより技術士一次試験通過になります。

技術士一次試験の受験申込

2022年度の技術士一次試験の申し込み期間は2022年6月16日(木)~6月29日(水)です。

受験申込用紙に必要事項を記入し郵便で提出します。

インターネットを通じた電子申し込みはやっていないので早めに準備しておきましょう。

詳しくは技術士会のホームページに記載があります。

技術士一次試験を受験すると決めたら

基礎科目と適正科目の勉強方法

基礎科目については5分野から出題されるので得意な分野と苦手な分野に分け得意な分野で確実に点を取る戦略がよいです。

勉強は過去問を解き、できなかった問題をできるまで繰り返しましょう。

これは適正科目と専門科目も同様ですが技術士一次試験は過去問からの類似問題が多いので過去問を完璧にしていれば合格できると言っていいでしょう。

適正科目は技術者としての常識に関する問題なので人によっては勉強を何もしなくても合格点をとる事ができます。

まずは過去問を数年分解いて自分がどれくらい解けるか確認します。

合格点に達しない人はできるまで繰り返し解いて完璧にできるようになれば試験本番でも合格点を取ることができるでしょう。

基礎科目と適正科目の勉強法についてはこちらで詳しく解説しています。

専門科目の勉強方法

専門科目の勉強はとにかく過去問をできるまでひたすら繰り返すことです。

上記で述べたように技術士一次試験は過去問からの類似問題や全く同じ問題が多く出題されるので過去問を完璧にしたら試験本番でも合格点をかなり大きな確率でとることができます。

そのためまずは過去問を解いてみます。

多くの人はこの段階で合格点をとることができないと思いますので、ひたすら過去問ができるまで繰り返し解きます。

ただし技術士会から公表されている過去問には解説がまったくないので”機械部門」合格への厳選100問”を使って勉強することをオススメします。

この本を参考にしながら「過去問であればどの問題でも解くことができる!」と言える状態にしておきましょう。

専門科目の勉強法についてはこちらで詳しく解説しています。

技術士一次試験が難しいと感じたら

過去問を使い専門科目の勉強をしていると「難しいから今年の受験はあきらめようかな」と思ってしまう人もいます。

そう思った多くの人は高校、大学時代に勉強が苦手だった人です。

私自身も何度も諦めかけました。

私は流体力学と熱力学が苦手だったのと大学初歩の数学でつまづいていたのが原因で勉強が上手くいっていませんでした。

そんな時にJSEMEテキストとキャンパスゼミシリーズに出会えたことで勉強が分かるようになっていき、過去問が解けるようになってきました。

もし専門科目の勉強をしていてちょっと難しいなと感じたらJSEMEシリーズとキャンパスゼミシリーズの本を読んでみることをオススメします。

この2つの内容はこちらで詳しく解説しています。

受験直前の備え

受験当日の持ち物

受験当日に必要な持ち物は以下の通りです。

- 受験票

- HB又はBの黒鉛筆(シャープペンシル可)

- 消しゴム(電動は不可)

- 鉛筆削り(電動は不可)

- 時計(通信機能、計算機能がないもの)

- 電卓〔四則演算(+-×÷)、平方根(√)、百分率(%)及び数値メモリのみを有するものに限る。(関数電卓等は使用不可)〕

この中で電卓については学生の方や社会人の方が使用されている関数電卓は使用することができないので注意しましょう。

時計は会場にあるから大丈夫と思わずに必ず持参しましょう。

私が受験した会場には置き時計がなかったので持参した時計がなければ時間を確認することができませんでした。

電卓の選び方や当日の持ち物はこちらにも書いています。

当日の会場の雰囲気

試験地については受験申込書時に希望した「北海道、宮城県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、沖縄県」のどれか1つになります。

申込時に希望の試験地を書き込む欄がありますのでそちらに記載した試験地で原則受験することになります。

会場はホテルや大学のキャンパスが多く、大学の入試試験のような雰囲気です。

年齢層は20代が一番多いですが50代以降の方もいらっしゃいます。

性別は部門にもよりますが機械部門は圧倒的に男性が多いです。

2021年に私が受験した大阪会場の様子についてはこちらの記事で詳しく書いています。

受験後

合格発表

技術士一次試験は毎年11月頃に試験があり合格発表は2月になります。

試験日から1週間後に正答が発表されるのでその時点で自己採点は可能です。

試験で使用した問題用紙は持ち帰ることができるので、自分が選択した回答を問題用紙にマークしておけば自宅で自己採点ができます。

技術士補への登録

技術士一次試験に合格したら技術士補へ正式に登録する必要があります。

一次試験に合格したら自動的に技術士補へ登録されるわけではなく、技術士補になる資格を有している状態になっているだけです。

そのため技術士補登録申請書を提出し登録免許税15,000円と登録手数料6,500円(非課税)を支払って初めて技術士補になることができます。

もし資格者が、技術士補の登録を受ける前に「技術士補」という名称を使用した場合には、罰則が適用されますので注意してください。

技術士補への登録方法についてはこちらに詳しく書かています。